多くの人は、アイヌと聞いても教科書で名前を見た記憶がある程度で、生活や価値観、文化の違いについて考えたことはないと思います。きっかけは周辺観光として訪れただけでしたが、「文化」というものの深さと、自分の「無知」に出会う旅になりました。

正直に言うと、アイヌについての知識は「北海道に昔から住んでいた民族」くらいしか持っていませんでした。今回、ウポポイを訪れて、アイヌへの「印象」が大きく変わりました。

ウポポイってどんなところ?

ウポポイ(民族共生象徴空間)は、2020年にオープンしたアイヌ文化のナショナルセンターです。

アイヌ民族の歴史や文化を学ぶことができます。ウポポイの施設内には、先住民族アイヌを主題とした「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を体験・体感できる「国立民族共生公園」、「慰霊施設」で構成されています。

アイヌの歴史・文化を学び伝えるナショナルセンターとして、長い歴史と自然の中で培われてきたアイヌ文化をさまざまな角度から伝承・共有するとともに、人々が互いに尊重し共生する社会のシンボルとして、また、国内外、世代を問わず、アイヌの世界観、自然観等を学ぶことができるよう、必要な機能を備えた空間です。

PRキャラクター「トゥレッポん」がお出迎え

いたるところに「トゥレッポん」。なんだか可愛いかったので、紹介しておきます。

トゥレッポんの名前の由来

- turep(トゥレプ):アイヌ語で「オオウバユリ」の意味

- po(ポ):アイヌ語で「小さいもの」というニュアンスを付け加える意味

トゥレッポんのモチーフ:オオウバユリの鱗茎(球根)

オオウバユリはユリ科の多年草で、アイヌにとって貴重な食糧です。鱗茎からでんぷんをとり、保存食としても蓄えられていました。また、薬としても利用されていました。

アイヌは過去の文化ではない

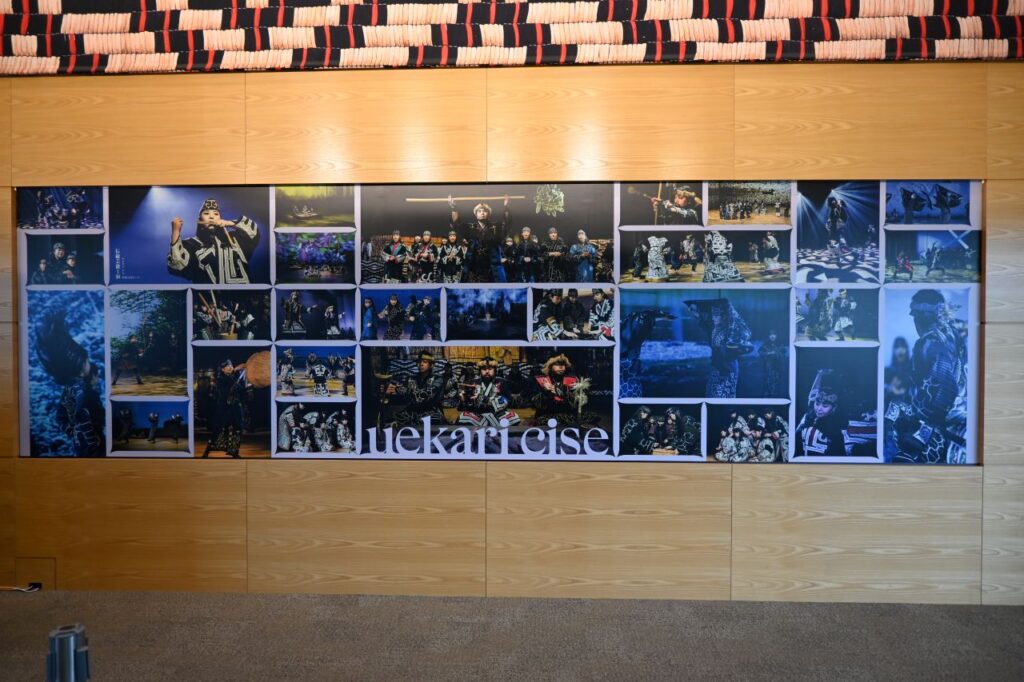

ウポポイで一番に感じたのは「アイヌ文化は過去のものではなく、今を生きている文化」ということです。

博物館には展示や歴史的な出来事を観るだけではなく、今も様々な分野で活躍しており、今も語られているアイヌ語、今も作られている刺しゅう、今も奏でられている楽器がありました。

アイヌ文化は、「過去」のものではなく、「現在進行形」で大切にされていることを実感しました。

和人との文化の違いに、はっとする

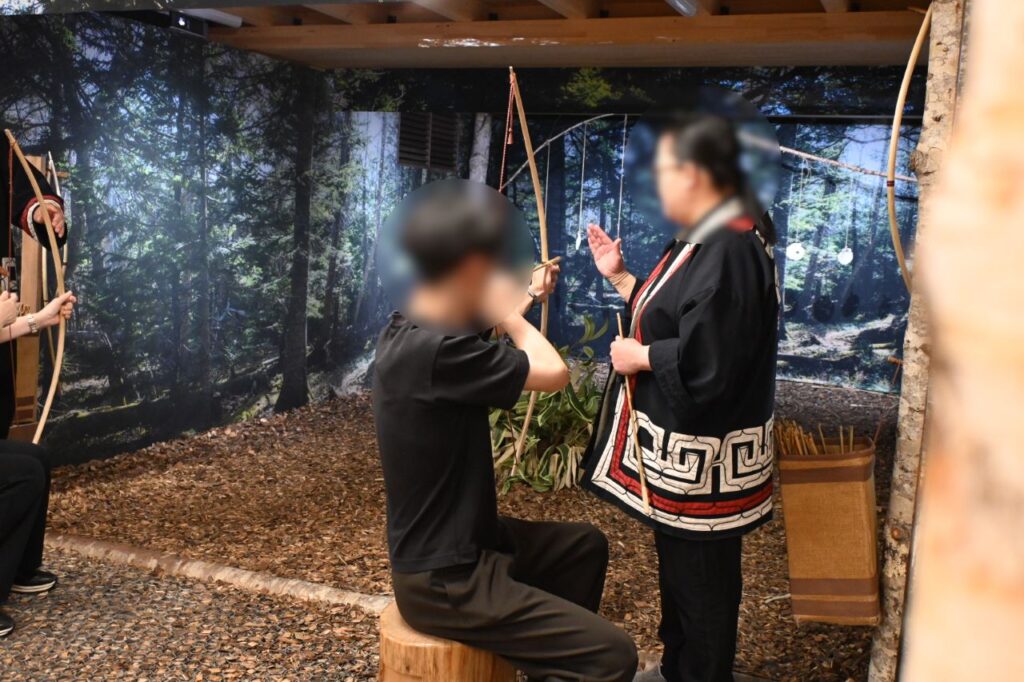

展示や映像の中で、いくつかの文化的な違いに深く心を動かされました。

- 自然との関係:アイヌの人々は「自然はカムイ(神)」という考え方で、すべての動植物・川・山・火に「人格」を認め、敬意を持って接していたこと。

- 名前の付け方:子どもの名前に「悪い意味」をあえてつけることで、悪霊を遠ざけるという逆転の発想。

- 暮らし方の知恵:魚や肉の保存法、植物から薬を作る方法など、自然と共に生きる知恵がぎっしり詰まっていて、現代の「便利な生活」では得られない豊かさがそこにあるように思えました。

「知らなかった」ことが恥ずかしくなった

アイヌの文化や歴史は、学校でほんの少ししか学びませんでした。でもそれだけでは、本当の魅力や、彼らがどんな風に日本の中で生きてきたのかを全く理解できていなかったと痛感しました。

明治以降の「同化政策」によって、アイヌ語の使用が禁じられたり、伝統的な文化を奪われたりした歴史を知ったとき、「知らなかった自分」に恥ずかしくなり、心が痛みました。

ウポポイは「観る場所」ではなく「感じる場所」

この旅を通して、アイヌ文化はただ学ぶだけでなく「感じる」ものなんだと実感しました。興味本位でも、一度訪れてみる価値はあると思います。知ることで、きっと世界の見え方が少し変わります。

ウポポイは、「民族共生」という大きなテーマを掲げた場所ですが、もっと個人的なレベルで「知ること」「感じること」「対話すること」の大切さを教えてくれる場所でもありました。